Digitalkamera

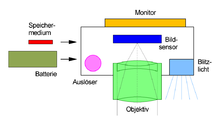

Eine Digitalkamera ist eine Kamera, die als Aufnahmemedium anstatt eines Films (siehe: Analogkamera) ein digitales Speichermedium verwendet; das Bild wird zuvor mittels eines elektronischen Bildwandlers (Bildsensor) digitalisiert. Manche Film-Fotoapparate können mit einer digitalen Rückwand zu einer Digitalkamera umgerüstet werden.

Geschichte

Erfindungsphase

Die Geschichte der Digitalkamera beginnt 1963 mit der von David Paul Gregg während seiner Zeit bei der Winston Research Corporation erfundenen Videodisk-Kamera. Obwohl ihre Bilder nur ein paar Minuten und elektrisch-analog (auf eben jener Videodisk) gespeichert werden konnten, so ist sie doch die erste Kamera, die Standbilder elektronisch speichern konnte.

Das erste Patent auf einen Bildsensor (in Form einer Matrix aus diskreten Photodioden, die jeweils mit einem Speicherkondensator gekoppelt sind), der optische Bilder durch den Einsatz von (festen) Halbleiterbauelementen (engl. solid state device) aufnehmen und speichern kann, wurde 1968 beantragt.

Im Jahr 1969 wurde von Willard Boyle und George Smith die Basis des CCD (charge-coupled device) erfunden. Ein CCD, ursprünglich als Datenspeicher entwickelt, ist ein lichtempfindlicher Chip, mit dem Bilder kurzzeitig gespeichert werden können. Diese Erfindung war der endgültige technische Durchbruch auf dem Weg zur digitalen Fotografie. 1970 bauten Wissenschaftler der Bell Laboratories die erste Solid-State-Kamera, die ein CCD als Bildsensor benutzte. Dabei handelte es sich noch um eine elektrisch-analoge Videokamera mit Live-Bild, da es mangels Pufferspeicher nicht möglich war, ein Einzelbild dauerhaft wiederzugeben oder gar mehrere Bilder in einer Sequenz zu speichern und anschließend wiederzugeben.

1972 erfanden und bauten Thomas B. McCord vom MIT und James A. Westphal von CalTech eine Digitalkamera. Ihre Kamera verwendete zwar eine analoge Vidicon-Bildaufnahmeröhre mit einer 256 × 256 Pixel Matrix (0,065 Megapixel), schrieb jedoch digitale 8-bit-Bilddaten in ungefähr 4 Sekunden auf einer 9-spurigen, magnetischen Digitalkassette. Sie veröffentlichten isophote Bilder vom Jupiter und dem Kugelsternhaufen 47 Tucanae, aufgenommen am Cerro Tololo Interamerican Observatorium in Chile in 1971. Ihr Bericht wurde bei Applied Optics am 12. Oktober 1971 eingereicht und im März 1972 publiziert.

Die „Digitalkamera“ von McCord und Westphal wog 10 kg und hatte die ungefähren Abmessungen von 20×20×40 cm. Die Elektronik und der Kassettenrekorder waren in einem 53 cm Geräteschrank eingebaut und durch ein Kabel mit der Kamera verbunden. Daher war es ein stationäres, schnurgebundenes System. McCord und Westphal reichten am 7. August 1972 ein Patent (US3951552) für ihre Digitalkamera ein, das am 20. April 1976 bewilligt wurde. Die Digitalkamera wurde zum ersten Mal Ende August 1971 auf einer Konferenz in Santa Cruz (Kalifornien) öffentlich vorgeführt.

Ein weiteres Patent wurde 1972 von Willis A. Adcock von Texas Instruments eingereicht. Es beschreibt eine filmlose, elektronische Kamera, wobei noch ein Fernsehbildschirm als Sucher empfohlen wird.

Kommerziell erhältlich waren von Fairchild Imaging entwickelte und produzierte CCDs im Jahre 1973. Die Auflösung betrug 100 × 100 Pixel (0,01 Megapixel). Bei der ersten vermarkteten CCD-Kamera handelte es sich allerdings um eine Fernsehkamera, die 1973 von Fairchild gebaut wurde. Das Modell MV-100 verwendete einen Fairchild-Bildsensor mit 0,01 Megapixeln und eignete sich in erster Linie für Überwachungssysteme, medizintechnische und industrielle Anwendungen. Sie wog nur 170 Gramm, und die elektrische Leistungsaufnahme betrug lediglich ein Watt. 1974 fand Gil Amelio eine Möglichkeit, CCDs einfach und industriell zu fertigen. 1975 war das Geburtsjahr der ersten „tragbaren“ Digitalkamera. Konstruiert wurde sie von Steven J. Sasson von Kodak. Sie verwendete die CCD von Fairchild als Bildsensor, benötigte 23 Sekunden zur Speicherung eines einzigen Bildes auf einer Digitalkassette und wog gut 4 kg.

Weitere Entwicklung

Ab Ende der 1980er Jahre wurden Digitalkameras zunächst vorwiegend von professionellen Fotografen im Bereich der Studio-, Mode- und Werbefotografie sowie ab Mitte der 1990er auch in der Reportagefotografie eingesetzt. Frühe serienreife Modelle wurden von Apple (Apple QuickTake), Casio (QV-Series), Kodak (DCS), Sony (Mavica) und Canon (Powershot) angeboten; Konica Minolta (Dimage), Nikon (Coolpix), Olympus (Camedia) und andere folgten mit eigenen Modellreihen. 2002 wurde von Kyocera erstmals eine digitale Spiegelreflexkamera (englisch digital single lens reflex, DSLR) mit einem Sensor in voller Kleinbildgröße (Contax N Digital) vorgestellt. Inzwischen gibt es eine unüberschaubare Fülle an Modellen in allen Preisklassen und Ausstattungsstufen.

Im Heimanwenderbereich haben sich Digitalkameras zunehmend durchgesetzt und erzielen aufgrund rapide fallender Preise seit etwa 2003 höhere Verkaufszahlen als analoge Fotogeräte. Viele Hersteller haben inzwischen die Herstellung analoger Modelle ganz eingestellt oder stark reduziert.

In der Computertechnik (und damit verbunden der Digitalfotografie) herrscht eine hohe Innovationsgeschwindigkeit. Neue Geräte gelten bereits nach wenigen Monaten als veraltet, wodurch sich eine starke Belebung des gesamten Fotohandels ergab, der vor Einführung der Digitalkameras als gesättigt und technisch ausgereizt galt.

Neue Kamerasysteme

Im Zuge der Digitalisierung der Kameras wurden neue Kameragehäuse zunächst häufig den alten Kamerasystemen angepasst, indem trotz der Verkleinerung der effektiven Bildkreise die Objektivanschlüsse und Objektive beibehalten wurden. Olympus stellte 2003 mit der Olympus E-1 die erste Spiegelreflexkamera des Four-Thirds-Standards vor, der von Grund auf und eigens für digitale Fotografie entwickelt wurde. Dieser herstellerübergreifende Standard wurde 2008 mit dem ersten spiegellosen Kameragehäuse mit elektronischem Sucher, der Panasonic LUMIX DMC-G1, zum Micro-Four-Thirds-Standard weiterentwickelt. Viele andere Anbieter von Systemkameras haben mittlerweile proprietäre digitale Kamerasysteme für solche spiegellosen Kameras herausgebracht, wie zum Beispiel Sony NEX, Samsung NX, Nikon 1 oder Canon EOS M.

Erhöhung der Bildauflösung

Im Jahr 2000 wurde mit der Olympus E-10 die erste Amateur-Kamera mit einer Bildauflösung von vier Megapixeln auf den Markt gebracht. In den folgenden Jahren wurde die Bildauflösung für solche Geräte kontinuierlich erhöht und erreichte 2011 oft 16 Millionen Pixel, in Einzelfällen sogar 24 Millionen Pixel, wie zum Beispiel bei der Sony Alpha 77.

Seit etwa 2007 wurde immer wieder darauf hingewiesen, dass die Erhöhung der Pixelzahl der Bildqualität abträglich sein kann. 2012 stellte Nokia mit dem Nokia 808 PureView sogar ein Smartphone vor, dessen Kamera mit einem 41-Megapixel-Bildssensor ausgestattet ist, die wegen der hohen Pixelzahl ebenfalls kritisiert wurde.

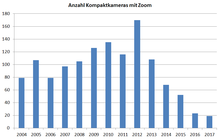

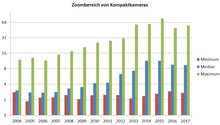

Erhöhung des Zoombereichs

Nachdem bis 2004 viele Kompaktkameras noch mit einem dreifachen Zoombereich ausgestattet waren, stieg der maximal verfügbare Zoombereich im Laufe der Jahre immer weiter an. Ein extremes Beispiel für eine Superzoom-Kamera ist die Nikon P900 von 2015, die nominell mit einem 83-fachen Zoombereich ausgestattet ist. Seit 2014 sind ungefähr die Hälfte der Kompaktkameras mit einem bis zu zehnfachen Zoom und die andere Hälfte mit einem über zehnfachen Zoom ausgestattet. Einige, oft hochwertige Kompaktkameras haben immer noch einen dreifachen Zoombereich.

Integration in andere Geräte

Digitalkameras werden seit den 2000er Jahren zunehmend in andere Geräte integriert:

- Fast alle modernen Mobiltelefone und Smartphones enthalten eine eingebaute Digitalkamera. Mittlerweile gibt es Smartphones, die mit bis zu 108 Megapixeln ausgestattet sind (Xiaomi Mi (Note) 10 (Pro), Samsung Galaxy S20 Ultra).

- Video-Camcorder besitzen Fotofunktionen, da sie ähnlich wie Digitalkameras arbeiten. 2003 wurde von Samsung mit dem VP-D5000i ein erstes hybrides Gerät auf den Markt gebracht.

- Die Integration von digitaler Bildvorschau in filmbasierten Kompaktkameras mit dem Advanced Photo System (APS) hat sich nicht durchgesetzt.

- Mittlerweile kaum noch verbreitete Personal Digital Assistants hatten einfache Digitalkameras integriert.

Andererseits verfügen viele digitale Fotoapparate über die Möglichkeit, Filme selbst in hohen Auflösungen (HDTV, Ultra HD) mit Ton aufzunehmen oder die digitalen Signale ohne Zwischenspeicherung direkt an einer entsprechenden Schnittstelle auszugeben. Damit können sie ggf. auch als Webcam oder Camcoder-ähnlich genutzt werden. Das Betriebssystem der Digitalkamera wird mittlerweile auch von Smartphones beeinflusst. So arbeiten bereits Digitalkameras auf Android-Basis.

Reproduktion der Bilder

Obwohl auch heute noch viele Fotografen ihre Bilder als Papierabzüge sehen wollen, ist der Anteil an erstellten Abzügen durch Fotolabore stark zurückgegangen. Dafür waren im Wesentlichen fünf Ursachen verantwortlich:

- Die Fotolabore befanden sich zu diesem Zeitpunkt in einem Preiskrieg, bei dem teilweise auch unter Herstellungspreis produziert wurde. Daher gibt es seit dieser Zeit nur noch zwei Großlabore (die restlichen Anbieter besitzen nur unbedeutende Marktanteile), die fast alle Fotoannahmestellen (Center, Drogerien, Tankstellen usw.) beliefern.

- Die Hybridtechnik APS (ein Film mit elektronischer Speicherschicht) wurde als weltweiter Standard eingeführt, bedingt durch Streitigkeiten zwischen den weltweiten Marktführern aber mit vier Jahren Verzögerung. Damit war in den Fotolaboren (die bei dieser Markteinführung eingebunden waren) ein wesentlicher Teil des Investitionsvolumens gebunden.

- In den Anfangsjahren der digitalen Fotografie war diese entweder sehr teuer oder qualitativ schlecht. In den Fotolaboren schätzte man das künftige Auftragsvolumen digitaler Arbeiten falsch ein und investierte in den folgenden Jahren nur unbedeutende Summen.

- Die Hersteller von Tintenstrahldruckern bieten guten „Fotodruck zu Hause“ bei stark gesunkenen Kosten.

- Weltweit gibt es nur in Kerneuropa die Fotofertigung in Großlaboren. Den global größten Anteil haben Fotoautomaten, die die Abzüge vor Ort produzieren. Auch in Deutschland ist deren Anteil in den letzten Jahren immer weiter gestiegen.

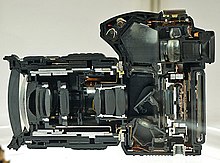

Funktionsweise

Das fotografische Bild entsteht in einer Digitalkamera in folgenden Schritten:

- Optische Projektion durch das Objektiv auf den Bildsensor

- Optische Filterung zum Beispiel durch Hoch- und Tiefpass, Infrarot-, Farbfilter und Farbmosaiken (meist im Bildsensor integriert)

- Wandlung der Lichtintensitäten in analoge elektrische Größen; anschließend Diskretisierung/Digitalisierung der Werte durch Analog-Digital-Umsetzung (Quantisierung)

- Ermitteln der Einstellungen:

- Scharfstellung des Bildes entweder mit Autofokus, oder manuell, wobei Hilfen wie eine Einstellscheibe (bei optischem Sucher) oder Softwarelupe und Kantenanhebung (bei digitalem Sucherbild) möglich sind

- Abschätzen einer sinnvollen Belichtungszeit und Blendenzahl (Belichtungswert)

- Einstellen des Geräts auf diese Werte.

- Zurücksetzen des Wandlerchips, erneute Bilderfassung (Schritte 1…3), nun mit soeben festgelegter Fokussierung, Belichtungszeit und Blende.

- Bildverarbeitung der Bilddatei:

- Farbrekonstruktion/Zusammenfassen von Subpixeln zu Vollfarb-Pixeln b

- Rauschunterdrückung b

- Entfernen bekannter korrigierbarer Fehler des Bildaufnahmesystems (defekte Pixel, Übersprechen, Nachschärfen, Randlichtabfall, Verzeichnung, chromatische Aberration) b

- Komprimierung der Bilddatei c

- Speicherung der Bilddatei im gewünschten Format; ggf. anderweitige Ausgabe.

Anmerkungen:

Bei einer Digitalkamera gelangt Licht durch Linsen (Objektiv), welche das Bild auf den Sensor werfen, in das Kameragehäuse. Vor dem Sensor durchläuft das Licht in der Regel ein Infrarot-, ein Tiefpass- sowie ein Farbfilter. In Kombination werden meist auch Mikrolinsen eingebaut, die das Licht auf die empfindlichen Bereiche des dahinterliegenden Bildwandlers fokussieren.

Der Bildsensor führt eine Bildwandlung durch, die aus den Schritten Diskretisierung und Quantisierung besteht. Die Diskretisierung bezeichnet die Bildzerlegung in diskrete, das heißt nicht-kontinuierliche, Einheiten (hier: örtliche Diskretisierung: Flächen-Aufteilung in (Sub-)Pixel; zeitliche Diskretisierung: „Nullen“ aller Pixel, Belichten gemäß der vorgegebenen Belichtungszeit). Bei der Quantisierung wird die Signalstärke jedes Subpixels durch einen A/D-Wandler in eine natürliche Zahl umgesetzt. Da bei Kameras, die den RGB-Farbraum verwenden, pro Vollfarb-Pixel drei Farbwerte gespeichert werden müssen, werden für jeden Bildpunkt mindestens drei jeweils einfarbige (R-, G- und B-)Sensorelementchen „gewichtet zusammengefasst“ (Demosaicing; siehe auch Bayer-Sensor).

Nach der optionalen Kompensation von Abbildungsfehlern erfolgt die Kompression zur Reduktion des Datenvolumens, wenn das Bild wie im Allgemeinen nach der JPEG-Methode gespeichert wird. Inwieweit auch Rohdaten (Raw-Format) komprimiert werden, hängt vom proprietären Format des jeweiligen Herstellers ab.

Verschiedene Szenenmodi in Kamerafirmwares dienen zur Anpassung der Parameter an verschiedenen Umgebungen. Beispielsweise könnte ein „Landschaftsmodus“ unerwünschtes Scharfstellen auf Naheliegendes wie verschmutztes und/oder zugetropftes Fensterglas wie eine Windschutzscheibe verhindern und ein „Sportmodus“ könnte die Belichtungszeit mithilfe erhöhter Lichtempfindlichkeit verkürzen, um bewegliche Motive scharf zu halten.

Bildwandlung

Wie bei einer Analogkamera wird das einfallende Licht mit einem Objektiv gesammelt und auf die Filmebene, in diesem Fall auf den Sensor, scharfgestellt (fokussiert). Die Filmebene ist in der Regel eine deutlich kleinere Fläche als ein Bild auf dem analogen 35-mm-Film einer Kleinbildkamera; nur höherwertige Digitalkameras verfügen über Bildflächen (und somit Sensoren) in Größe des APS-C-Negativs oder sogar über einen Vollformatsensor. Im professionellen Mittelformatbereich werden auch größere Sensoren eingesetzt.

Der Sensor kann entweder ein Flächensensor oder (selten) ein Zeilensensor sein. Der Flächensensor steht fest in der Filmebene, er registriert gleichzeitig das gesamte Bild. Zeilensensoren werden in Scannerkameras eingesetzt, die nach dem Scannerprinzip funktionieren, das heißt, sie arbeiten ähnlich wie ein Flachbettscanner und tasten das Bild zeilenweise ab: Der Zeilensensor wird mittels Antriebs über die Filmebene gefahren, dabei wird Zeile um Zeile erfasst.

Die Erfassung der drei Grundfarben kann gleichzeitig im selben Sensor geschehen, der dann für jeden Vollfarb-Pixel drei Subpixel besitzt. Die Grundfarben können jedoch auch räumlich getrennt erfasst werden, indem z.B. ein System aus halbdurchlässigen Spiegeln das einfallende Licht auf drei getrennte Sensoren für die drei Grundfarben verteilt. Als dritte Möglichkeit können die Grundfarben zeitlich getrennt erfasst werden: Gleichzeitig (One-shot-Kameras) oder nacheinander (Three-Shot-Kameras), wobei dann vor jeder Erfassung ein anderer Farbfilter vorgeschaltet wird.

Der Großteil aller Kameras verwendet einen Flächensensor mit Subpixeln.

Im Wesentlichen existieren zwei verschiedene marktgängige Flächensensor-Typen, der weit verbreitete CCD-Sensor (zum Beispiel in Kameras von Canon, Hewlett-Packard, Kodak) mit der Variante des Super-CCD-Sensor (nur Fujifilm) sowie der CMOS-Sensor.

Eine Sonderstellung nimmt dabei der Foveon-Sensor ein, der in Sigma-Kameras zum Einsatz kommt. Dabei handelt es sich um einen dreischichtigen Sensor, der rotes, grünes und blaues Licht mit jedem Bildpunkt aufzeichnet. Daher bestimmen die drei Fotodetektoren die genaue Pixelfarbe. Dieses Mehrschichten-Prinzip entspricht der Anwendung bei Farbfilmen in der Farbfotografie, bei der ebenfalls verschiedenen farbempfindliche Schichten übereinander liegen. Für die Sigma dp2 Quattro wurde der Foveon-X3-Sensor neu überarbeitet und kann im Vergleich zu den Vorgängermodellen eine höhere Auflösung realisieren. Dem interessanten Prinzip zum Trotz hat auch die zweite mit Mikrolinsen ausgestattete Generation nicht zum durchschlagenden Erfolg geführt.

Bildverarbeitung

In einem digitalen Fotoapparat führt die Elektronik (z. T. gesteuert durch die Firmware) eine Reihe bildverändernder Verarbeitungen vor, während und nach der Aufnahme durch; diese werden unter dem Begriff der Bildverarbeitung zusammengefasst. Davon zu unterscheiden ist die Bildbearbeitung, die an der fertiggestellten Aufnahme durchgeführt wird.

Die Digitalkamera versucht durch den Weißabgleich – wie auch die Videokamera – die von einem Menschen bei Tages- oder Kunstlicht empfundenen Farben zu erfassen, unter Verlust der absoluten Farbtreue.

Die Homogenität, das heißt die gleichmäßige Schärfe und Helligkeit über das gesamte Bild, insbesondere am Bildrand, ist abhängig von den Abbildungseigenschaften und kann teilweise durch die kamerainterne Software ausgeglichen werden.

Die Qualität der kamerainternen Elektronik entscheidet auch über die Signaldynamik, das heißt, die von der Kamera unterscheidbaren Helligkeitsstufen sowie den Kontrastumfang des digitalen Bildes.

Die Kameraelektronik beeinflusst auch die Bildreinheit bzw. den Grad an Bildfehlern, die sich beispielsweise als Bildrauschen oder Kompressionsartefakte zeigen.

- Digitaler Fingerabdruck

-

- Bei Kameras mit einer Auflösung von drei Megapixeln und mehr lassen sich CCD-Fehler kaum vermeiden: Einzelne Zellen arbeiten möglicherweise überhaupt nicht, andere arbeiten dagegen mit unterschiedlicher Empfindlichkeit usw. Solche „Aussetzer“ können ebenso wie das besonders bei Nachtaufnahmen auftretende Bildrauschen von der Kamera-Elektronik zumindest vermindert werden.

- Dennoch bleibt für jede einzelne Kamera ein individuelles Muster, das bei mindestens zwei vorliegenden Bildern als digitaler „Fingerabdruck“ extrahiert werden kann. Jeder Bildsensor in jeder Digitalkamera – vom Handy bis zum Profigerät – hat also einen eindeutigen Fingerabdruck, den er in jedem Bild hinterlässt. Man kann also ein Bild einer Kamera zuordnen, wie man eine Kugel einer Waffe zuordnen kann. Statt der Kratzer an der Patronenhülse wird das rauschartige Muster im Bild untersucht. Dieses Verfahren gilt als gerichtsfest. Das Analyseverfahren wurde primär für Fotos und Videos entwickelt, es ist sogar möglich, den Fingerabdruck aus gedruckten Bildern zu extrahieren. Selbst für den Fall dass jemand einen falschen Fingerabdruck in ein Bild einfügt, gibt es mittlerweile Methoden, dies zu entdecken.

Zur Verbesserung der subjektiven Bildwirkung führt die Firmware darüber hinaus noch diverse Optimierungen durch. Dazu zählen beispielsweise:

- Scharfzeichnung: Erkennen und Verstärken von Übergängen/Kanten im Bild;

- Kontrastanhebung: Anhebung des Kontrasts im Bild;

- Farbsättigung: Erhöhen der Farbsättigung.

Bevor ein Foto ausgelöst wird, wird gegebenenfalls der Autofokus in Gang gesetzt, der die Scharfstellung übernimmt. Auch wenn mehrere Fotos vom selben Objekt gemacht werden, muss jeweils eine Scharfstellung erfolgen. Bei einigen Kameras kann der Autofokus ausgeschaltet werden. Außer bei Objektiven digitaler Systemkameras sucht man bei den meisten Digitalkameras einen Schärfe-Einstellring allerdings vergeblich. Lediglich über eine Menüstruktur kann eine manuelle Scharfstellung in Stufen erreicht werden, was die Einsatzmöglichkeiten der meisten Digitalkameras begrenzt. Auch wenn der Autofokus abgeschaltet wird, findet vor dem Auslösen in der Kameraelektronik noch ein Weißabgleich statt. Weil das jedoch nicht ausreichend ist, findet zusätzlich ein Schwarzabgleich statt, um das elektronische Rauschen des Sensors und Fehlerpixel herauszufiltern.

In einem Einstellungsmenü lässt sich die abzuspeichernde Bildauflösung wahlweise zur Einsparung von Speicherplatz reduzieren. Die niedrigste verfügbare Auflösungsstufe ist in der Regel 640×480 VGA (0,3 Megapixel).

Optisches System

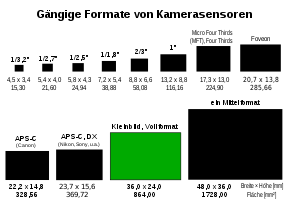

Fast alle digitalen Kompaktkameras und auch viele digitale Systemkameras verwenden einen Bildsensor mit einer teils erheblich kleineren Fläche als Kameras, die mit Filmen im weit verbreiteten und für viele gewohnten Kleinbildformat arbeiten. Durch die kleinere Bildfläche des Sensors ergibt sich bei gleicher Brennweite des Objektivs ein kleinerer Bildwinkel, oder anders gesagt, um den gleichen Bildwinkel zu erhalten, muss die Brennweite entsprechend kleiner werden. Der Zusammenhang wird bei verzeichnungsfreien Objektiven durch die Formel

beschrieben. Dabei ist

die Brennweite,

der halbe diagonale Bildwinkel (von der optischen Achse aus gemessen) und

die Bildhöhe (Abstand der Ecke des Sensors von dessen Mitte). Beim

Kleinbildformat beträgt die Normalbrennweite 50 Millimeter und die

Bilddiagonale 43,3 Millimeter, woraus sich ein normaler Bildwinkel von

46,8° ergibt. Das Verhältnis

von Bilddiagonale

zu Normalbrennweite

ist konstant, wobei die Bilddiagonale immer 15,6 % kürzer ist als die

Normalbrennweite:

Dass bei gleicher Brennweite der Bildwinkel gegenüber dem Kleinbildformat kleiner wird, bezeichnet man häufig fälschlicherweise als Brennweitenverlängerung. Fotografen sind es gewohnt, die Brennweite als Maß für den Bildwinkel zu sehen (je größer die Brennweite, desto kleiner der Bildwinkel), aber das funktioniert nur, solange sich das Bildformat nicht ändert. Damit diese Zuordnung weiterhin funktioniert wie vom Kleinbildformat her gewohnt, geben viele Hersteller von kompakten Digitalkameras zusätzlich zur realen Brennweite ihrer Objektive auch die Brennweite an, die im Kleinbildformat den gleichen Bildwinkel ergeben würde (KB-äquivalente Brennweite).

Bei digitalen Systemkameras mit Wechselobjektiven wird zumeist ein Umrechnungsfaktor angegeben – der Formatfaktor –, mit dem die Brennweite eines Objektivs multipliziert werden muss, um die Brennweite zu errechnen, die auf Kleinbild den gleichen Bildwinkel aufnimmt. Bei Systemkameras mit Vollformatsensor 36 mm × 24 mm beträgt der Formatfaktor demzufolge 1,0. Weit verbreitet sind Kameras mit kleineren Bildaufnehmern, die zum traditionellen Kleinbildformat im Verhältnis 1:1,3, 1:1,5, 1:1,6 oder wie beim Four-Thirds-System ca. 1:2 stehen. Der Formatfaktor ist jeweils der Kehrwert davon. Bei Kompakt- und den meisten Bridgekameras ist das Verhältnis noch deutlich kleiner.

Digitalzoom

Zusätzlich zu dem bei den meisten digitalen Kompaktkameras eingebauten optischen Zoom besitzen viele Modelle noch einen sogenannten digitalen Zoom. Tatsächlich handelt es sich dabei um eine Ausschnittvergrößerung, bei dem nur ein Teil aus der Mitte der Sensorfläche genutzt wird mit entsprechend verminderter Bildauflösung. Dieser Ausschnitt wird in der Kamera auf die jeweils eingestellte Auflösung vergrößert. Digitalzooms können für Fotografen nützlich sein, die ihre Bilder nicht nachbearbeiten wollen oder können. Sie sind kein Ersatz für ein optisches Zoomobjektiv, das dieselbe Vergrößerung bieten würde, da die Interpolation je nach Zoomstufe meist nur sehr unbefriedigende Ergebnisse erzielt. Eine nachträgliche digitale Vergrößerung mit einer geeigneten Bildbearbeitungssoftware ist in der Regel qualitativ mindestens gleichwertig und gleichzeitig flexibler, da beispielsweise der Bildausschnitt noch verschoben werden kann.

Suchersysteme

Digitale Kameras verfügen über unterschiedliche Suchersysteme, die eine Gestaltung des Bildes vor der Aufnahme ermöglichen. Grundsätzlich wird zwischen optischen und elektronischen Suchern unterschieden.

Optischer Sucher:

Die optischen Sucher arbeiten wie bei herkömmlichen filmbasierten Kameras entweder mit einem Spiegelreflexsystem oder als separater Durchsichtsucher, wobei nur wenige digitale Sucherkameras einen hochwertigen Messsucher bieten.

Elektronischer Sucher:

Der weit überwiegende Teil digitaler Kompaktkameras wie auch Fotohandys besitzen ausschließlich einen Bildschirm mit einem reellen Bild ohne Suchereinblick. Höherwertig ausgestattete Kompaktkameras sowie die meisten Systemkameras verfügen zusätzlich über einen elektronischen Sucher mit einem virtuellen Bild in einem Okular.

Elektronische Sucher nutzen entweder direkt das Signal des Kamerasensors oder, wie zeitweise bei einigen Spiegelreflexkonstruktionen, einen zusätzlich eingebauten Sensor. Die Anzeige erfolgt auf einem auf der Kamerarückseite angebrachten Display, zusätzlich kann ein zweiter Kleinst-Monitor im Gehäuse integriert sein, der mit einem herkömmlichen Suchereinblick kombiniert ist.

Elektronische Sucher zeigen weitestgehend exakt den Bildausschnitt, der beim Auslösen der Kamera gespeichert würde. Eine genaue Beurteilung der Bildschärfe und insbesondere das Schärfeverlaufs ist wegen des kleinen Formats und der meist relativ geringen Auflösung der Monitore nicht einfach. Abhilfe schaffen Hilfsfunktionen wie beispielsweise eine digitale Sucherlupe. Zusätzlich können auch teils umfangreiche Statusinformationen oder beispielsweise Gitterlinien zur exakten Kameraausrichtung eingeblendet werden.

Der Aufbau elektronischer Sucher erfordert, dass der Aufnahmesensor, außer bei einigen Sonderkonstruktionen, permanent aktiv sein muss. Dies führt zu vergleichsweise hohem Stromverbrauch und zu einer Erwärmung von Kamera und Aufnahmesensor, was sich ungünstig auf das Bildrauschen auswirken kann. Dies gilt auch für die meisten Geräte in Spiegelreflexbauweise, wenn die Live-View-Funktion genutzt wird. Spiegelreflexkameras, die herkömmlich betrieben werden, zeigen diesen Effekt nicht bzw. nur bei Langzeitbelichtungen, da der Aufnahmesensor nur während der eigentlichen Aufnahme aktiv ist.

Bauformen einer Digitalkamera

Die aus der filmbasierten Fotografie bekannten Bauformen Kompaktkamera und Spiegelreflexkamera sind auch in der digitalen Fotografie vertreten, wobei es hier außerdem eine Reihe von weiteren Formen gibt.

Kompaktkameras

Während sich Spiegelreflexkameras in äußerer Gestalt und Aufbau wenig von den filmbasierten Vorgängern unterscheiden, fällt bei den Kompaktkameras vor allem die extreme Miniaturisierung auf, die durch die starke Verkleinerung des Aufzeichnungsformates (Formatfaktor etwa 6 gegenüber Kleinbild) ermöglicht wird. Der inzwischen nur noch selten verbaute optische Sucher wurde durch großformatige Displays zur Bildgestaltung ersetzt.

Als Gehäuseformate haben sich für Ultra-Kompakte Quaderformate mit den Abmessungen einer Zigarettenschachtel durchgesetzt, wobei das Objektiv im Ruhezustand vollständig in der Front verschwindet und automatisch verschlossen wird. Manche Kompaktkameras sind mit innenliegendem Objektiv aufgebaut: Die Frontlinse ist starr im Gehäuse, das Licht wird mittels Prisma auf die senkrecht zur Aufnahmerichtung angeordneten beweglichen Linsenelemente für Zoom und Fokus im Gehäuseinneren gelenkt. Diese „Periskopobjektiv“ genannte Bauform ermöglicht besonders robuste Kameras, die sogar unter Wasser verwendbar sind.

Für etwas ambitioniertere Modelle ist eine Bauform ähnlich den klassischen Kompaktkameras mit vorstehendem Objektiv und Griffwulst üblich. Neuartige Sonderbauformen, zum Beispiel mit verdrehbaren Gehäusehälften wie die Pentax Optio X, haben sich nicht durchgesetzt.

Bridgekameras

Eine der ersten am Markt etablierten Mischformen zwischen Kompakt- und Spiegelreflexkameras war die sogenannte Bridgekamera mit festem Objektiv und elektronischem Sucher, ähnlich dem optischen Sucher einer Spiegelreflexkamera. Üblicherweise besitzen Bridgekameras Superzoom-Objektive.

Spiegellose Systemkameras

Auf der Basis des Anfang 2008 vorgestellten Micro-Four-Thirds-Standards der Hersteller Olympus und Panasonic wurde mit der LUMIX DMC-G1 erstmals eine Kamera mit Wechselbajonett, aber ohne Schwingspiegel vorgestellt, die zugleich eine neue Gattung digitaler Systemkameras begründete, die sogenannten MILC-, EVIL- bzw. CSC-Kameras (für mirrorless interchangeable lens, electronic viewfinder interchangeable lens bzw. compact system camera, auf Deutsch etwa spiegellose Kamera mit austauschbarem Objektiv, Kamera mit elektronischem Sucher und austauschbarem Objektiv bzw. Kompaktsystemkamera).

Anfang 2010 stellte auch Samsung mit der NX10 ein spiegelloses System vor, das, ebenso wie bei Sony die Kameras der Sony-NEX-Serie, einen Sensor im APS-C-Format verwendet. Im Sommer 2011 schließlich brachte Pentax mit seiner Pentax Q eine ebenfalls spiegellose Systemkamera auf den Markt, die ebenso wie die Nikon-1-Serie (Herbst 2011) auf einem sehr viel kleineren Aufnahmesensor aufbaut. Anfang 2012 brachte Pentax die K-01 und Fujifilm die X-Pro1 auf den Markt; beide verwenden einen Sensor im APS-C-Format.

SLT-Kameras

SLT-Kameras (für single lens translucent (mirror)) sind eine weitere Variante von Digitalkameras der Firma Sony, die zwischen den spiegellosen Systemkameras und den herkömmlichen digitalen Spiegelreflexkameras mit Schwingspiegel (DSLR) stehen. Sie nutzen einen teildurchlässigen Spiegel als Strahlteiler für die Umlenkung bzw. Aufteilung des einfallenden Bildes auf den Fotosensor und den Autofokus-Detektor. Bauform und Sensorgröße sind ähnlich denen von DSLR-Kameras, wodurch die Nutzung von SLR-Wechselobjektiven mit passendem Objektivanschluss möglich ist. Der Spiegel dient hier allein dem Autofokus mittels Phasenvergleich. Im Gegensatz zu Spiegelreflexkameras wird das Sucherbild elektronisch erzeugt, was – wie bei Kompakt- und spiegellosen Systemkameras – eine Voransicht des zu erwartenden Bildes möglich macht. SLT-Kameras haben den Vorteil des schnellen Autofokus (das sogar beim Filmen), der echten Voransicht des Bildes sowie – da der Spiegel nicht hochgeklappt werden muss – eine wesentlich höhere Serienbildgeschwindigkeit, eine kleinere Verzögerung beim Auslösen und leisere Auslösegeräusche. Nachteilig ist eine kleine zeitliche Verzögerung des Sucherbildes und ein Lichtverlust von 20 bis 30 %.

Digitale Spiegelreflexkameras

Viele Hersteller bieten außerdem Systemkameras mit einem Spiegelreflexsystem an, bei denen der Film der herkömmlichen „Analog“-Kamera durch einen digitalen Bildsensor ersetzt ist. Sie werden im Englischen als digital single lens reflex, kurz DSLR, bezeichnet. Entsprechend gibt es zu solchen Kameras eine große Auswahl an Wechselobjektiven, allerdings meist auch mit wesentlich geringerem Zoomfaktor als bei den fest montierten Zoom-Objektiven der Kompakt- und Bridgekameras. Ähnlich wie bei herkömmlichen Systemkameras gibt es auch hier Ausführungen mit auswechselbarer, in diesem Fall digitaler Kamerarückwand, die an den Kamerabody angesetzt wird, sowie Modelle, bei denen zwischen analoger oder digitaler Rückwand gewechselt werden kann.

Sensor-Bildpunkte, Foto-Auflösung und Abbildungsqualität

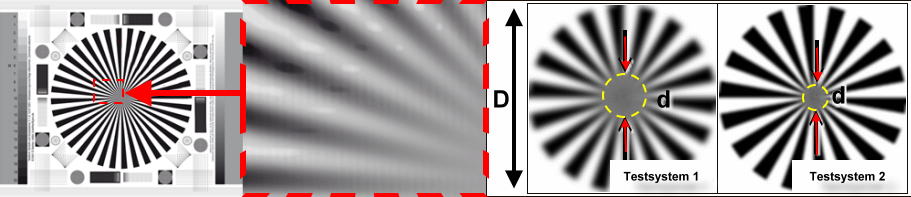

Effektive Auflösung im Zusammenspiel von Optik und Sensorik

Die effektive Auflösung wird in Linienpaaren pro Millimeter angegeben; man spricht davon, dass ein Objektiv an einem bestimmten Sensor eine gewisse Anzahl von Linienpaaren pro Millimeter (lp/mm) abbilden kann. Von den ermittelten Linienpaaren lassen sich Rückschlüsse über die effektive Auflösung in Megapixel ableiten. Abhängig von der optischen Abbildungsleistung in Kombination mit der Blende entstehen gewöhnlich unterschiedliche Werte für Bildmitte und Bildrand.

Eine geringe Pixelzahl stellt bei modernen hochauflösenden Bildsensoren von weit über 16 Megapixeln nicht mehr den Flaschenhals dar hinsichtlich der damit verbundenen Beurteilung der Gesamtqualität einer Kamera. Eine höhere Auflösung führt nicht zwangsläufig zu einem höheren Schärfeeindruck. Denn eine Kompaktkamera mit beispielsweise einem 1/2,3″-Sensor hat eine Sensorgröße von 6,2 mm × 4,6 mm, was bei 16 Megapixeln zu einer Pixelgröße mit einer Seitenlänge von 1,35 µm führt (in Höhe und Breite). Durch die Beugung am Objektiv mit typischer Blende von F2,8 wird ein Lichtpunkt auf ein Beugungsscheibchen von 3,75 µm Durchmesser abgebildet. Das bedeutet, dass es bei diesen Sensorgrößen nicht gelingen kann, dass ein Lichtpunkt nur ein einzelnes Pixel belichtet, auch wenn man von einem Objektiv ohne Abbildungsfehler ausgeht, wobei hier bei billigen Kameras häufig gespart wird.

Die optische Auflösung ist von der Größe des Beugungsscheibchens und damit von der Blende des Objektivs abhängig.

Bei einem Mittelformatsensor mit den Abmessungen 48 mm in der Breite und 36 mm in der Höhe lässt sich mit einer Auflösung von 123 Megapixeln eine zur Blende F2,8 passende Pixelgröße von 3,75 µm realisieren. Bei gebräuchlichen Vollformatsensoren (auch Kleinbildformat genannt), die eine Breite von 36 mm und eine Höhe von 24 mm aufweisen, sind es 61 Megapixel. Bei einer noch höheren Auflösung wird auch bei diesen relativ großen Sensoren die physikalisch sinnvolle Grenze für Objektive mit Blende F2,8 (oder höher) überschritten.

Zum Vergleich bieten hochauflösende Diafilme der analogen Fotografie eine noch feinere Granularität, wie beispielsweise der Fuji Velvia 50. Fuji gibt die Leistung dieses Films unter idealen Kontrastbedingungen mit 160 Zeilen (80 Linienpaare) pro Millimeter an; eine digitale Kamera bräuchte einen Kleinbild-Vollformat-Sensor mit 87 Megapixeln, um an diese Auflösung heranzukommen. Dabei geht diese Angabe von einem gebräuchlichen Bayer-Farbsensor aus, der die Farben rot, grün und blau mit separaten Sensorpixeln erfasst, um sie dann zu einem Farbwert zusammenzurechnen. Dagegen genügen bei einem Monochromsensor 44 Megapixel, um 80 lp/mm erfassen zu können. Eine zu der jeweiligen Auflösung passende Blende des Objektivs vorausgesetzt:

Bei einem sehr lichtstarkten Objektiv mit einer Blende von F1,5 liegt der Durchmesser des Lichtpunkts (des Beugungsscheibchens) bei nur 2 µm, was einer optischen Auflösung von 125 lp/mm entspricht, sobald die Lichtpunkte auf einen Farbsensor treffen, beziehungsweise 177 lp/mm bei der Verwendung eines Monochromsensors. Bei Blende F2,2 nimmt jeder Lichtpunkt 3 µm ein (83 lp/mm Farbe oder 118 lp/mm Monochrom). Solche Objektive könnten unter idealen Bedingungen (ohne optische Abbildungsfehler, keine Verwacklung sowie gutes Licht und idealer Kontrast) sogar eine höhere optische Auflösung liefern, als der Fuji Velvia 50 mit seinen 80 lp/mm beziehungsweise ein 87 Megapixel Kleinbild-Vollformat-Farbsensor zu erfassen vermag. Bei Blende F3 liegt hingegen der Durchmesser pro Lichtpunkt bei 4 µm (62 lp/mm Farbe oder 89 lp/mm Monochrom), bei Blende F4,5 sind es 6 µm (42 lp/mm Farbe oder 59 lp/mm Monochrom) und bei Blende F6 sind es 8 µm (31 lp/mm Farbe oder 44 lp/mm Monochrom).

| Typische Bezeichnung der Sensorgröße (b) |

Seiten- verhältnis |

Breite (mm) |

Höhe (mm) |

Diagonale (mm) |

Fläche (mm²) |

Fläche (%) bezogen auf KB |

maximale optische Auflösung in Megapixel bei Blende

F2,8 (F2,8 erzeugt einen Lichtpunkt der einer Pixelgröße von 3,75 µm entspricht,(j) woraus sich die Sensorauflösung dieser Spalte ergibt; selbst mit mehr Megapixeln kann eine Digitalkamera bei F2,8 optisch(k) nicht höher auflösen(h)) |

Auflösung bei F1,5 (2 µm(l)) |

| Mittelformat (e) | 4:3 | 48,0 | 36,0 | 60 | 1.728 | 200 | 123 | 433 |

| Kleinbild-Vollformat (KB), FX | 3:2 | 36,0 | 24,0 | 43,3 | 864 | 100 | 61 | 216 |

| DX, APS-C (f) | 3:2 | 23,7 | 15,6 | 28,4 | 370 | 42,8 | 26 | 92 |

| 4⁄3″, Four-Thirds, Micro-Four-Thirds | 4:3 | 17,3 | 13,0 | 21,3 | 225 | 26 | 16 | 56 |

| 1″, CX-Format (High-End-Kompaktkameras und kompakte Systemkameras) | 3:2 | 13,2 | 8,8 | 16 | 116 | 13,5 | 8 | 29 (g) |

| 1⁄1,7″ (High-End-Smartphones) | 4:3 | 7,6 | 5,7 | 9,5 | 43 | 5 | 3 | 11 (g) |

| 1⁄2,3″ (Low-End-Kompaktkameras und manche Smartphones) | 4:3 | 6,2 | 4,6 | 7,7 | 29 | 3,3 | 2 | 7 |

Die Auflösungswerte beziehen sich in der Tabelle einzig auf die physikalischen Grenzen der Optik; ein Objektiv ohne Abbildungsfehler vorausgesetzt. Anders als in der analogen Fotografie sind in der digitalen Fotografie die technischen Grenzen damit nicht ausgeschöpft. Das Phänomen der Beugung ist wissenschaftlich mathematisch aufgearbeitet, so dass es berechenbar ist. Genügend Rechenkraft vorausgesetzt ist es möglich die Auswirkungen der Beugung aus einem Bild bereits in der Kamera herauszurechnen. Darüber hinaus kann eine trickreiche Erzeugung eines Bildes, das beispielsweise durch Zusammenrechnen mehrerer Aufnahmen erstellt wird, dabei helfen die Abbildungsqualität deutlich zu verbessern. Denkbar wäre die Zusammenrechnung zweier Aufnahmen bei Offenblende und bei in der Kamera eingestellter Blende, um die Auflösung auf Fokusebene zu erhöhen. Die Möglichkeiten der digitalen Bildaufbereitung liefern bemerkenswerte Resultate. Beispielsweise konnte im November 2019 anhand eines Bildes aus einer 61-Megapixel-Kleinbild-Kamera, das bei Blende F8 aufgenommen wurde, eine effektive Auflösung von 90 Linienpaaren ermittelt werden. Auch die Nebenwirkungen einer hohen Auflösung wie erhöhtes Rauschen, Artefakte und Texturverluste lassen sich mit genügend Rechenkraft herausrechnen. Je höher die Pixelanzahl des Sensors ist, desto besser sind die Voraussetzungen dafür.

An einem Objektiv ohne Abbildungsfehler verringert eine höhere Blendenzahl zwar rein rechnerisch die optische Auflösung auf der gesamten Abbildungsfläche. Demgegenüber wirkt sie optischen Abbildungsfehlern entgegen. Je größer der Bildkreis des Objektivs, desto schwieriger und teuer ist es Objektivfehler zu minimieren. Im Vergleich zur Offenblende erhöht daher eine höhere Blendenzahl bis zu einem gewissen Punkt häufig die Auflösung am Bildrand. Dagegen nimmt sie in der Bildmitte mit zunehmender Blendenzahl meist schneller ab als am Rand, weil das in der Regel der Bereich mit den geringeren Abbildungsfehlern ist. Doch auch in der Bildmitte können Abbildungsfehler zu dem Phänomen führen, dass die höchste Auflösung nicht bei Offenblende erreicht wird; sowohl an der 50 Megapixel auflösende Canon EOS 5DS R mit dem Objektiv Canon EF 35 mm F1.4 L II USM als auch an der 61 Megapixel auflösenden Sony Alpha 7R IV mit dem Objektiv Sony FE 35 mm F1,8 wird der beste Auflösungswert in der Bildmitte erst bei Blende F4 erreicht, mit deutlichem Abfall bei höherer und niedrigerer Blende.

Die effektive Auflösung, die sich im Zusammenspiel von Optik und Sensorik ergibt, kann anhand von Testbildern festgestellt werden, zum Beispiel mit der Auflösungskarte (engl. chart) nach ISO 12233.

Mittelformat und Kleinbild-Vollformat

Die größten Sensoren in der Digitalfotografie sind die Mittelformatsensoren. Es gibt unterschiedliche Sensorgrößen beim Mittelformat; sogar innerhalb der Produkte eines Herstellers schwanken deren Abmessungen (beispielsweise Pentax 645Z: 43,8 × 32,8 mm, Pentax 645D: 44,0 × 33,0 mm, Hasselblad H5D-40: 43,8 × 32,9 mm, Hasselblad H5D-50: 49,1 × 36,7 mm, Hasselblad H5D-50: 53,7 × 40,2 mm, Hasselblad H5X: 56,0 × 41,5 mm, Mamiya ZD: 48 × 36 mm).

Die nächstkleineren Sensoren sind die Vollformatsensoren (auch Kleinbildformat genannt). Deren Breite und Höhe liegen einheitlich bei 36 * 24 mm.

Auch wenn theoretisch ein Objektiv mit typischer größter Blende von F2,8 optisch auf einem Kleinbild-Vollformat-Sensor mit maximal 61 Megapixeln Auflösen könnte, sind in der Praxis bereits 40 Megapixel grenzwertig, da selbst die im Jahr 2015 im Handel erhältlichen besten Objektive nicht genügend Details für diese Auflösung liefern: Zahlreiche Objektive aus dem Profi-Segment können solche Sensoren meist mit einer Auflösung von etwa 20 Megapixeln, selten mit 30 Megapixeln mit genügend Details versorgen; lediglich das Zeiss-Otus 85 schafft im Jahr 2015 eine Auflösung von 35 Megapixeln. Mit der Auflösung steigen auch die Anforderungen an den Fotografen. Ein hochauflösender Bildsensor von deutlich mehr als 20 Megapixeln bringt bei guten Lichtverhältnissen in Kombination mit einer extrem guten Optik nur dann einen Detailzuwachs, wenn der Fotograf auf eine exakte Fokusgenauigkeit achtet und eine sehr ruhige Hand hat, da bereits kleine Verwacklungen dem Detailzuwachs entgegenwirken. Liegt die Sensor-Auflösung deutlich über der Auflösung des Objektivs, kann eine Verringerung der Foto-Auflösung dabei helfen, die Bildqualität zu verbessern.

B: hohes Bildrauschen bei ISO 3.200

Da die Pixelgröße sowie – davon abhängig – der Pixelabstand (Pixelpitch) bei zunehmender Sensor-Auflösung kleiner wird, werden sie bei ungünstigen Lichtverhältnissen anfälliger für Bildrauschen, was den Verlust von Details und Brillanz mit sich bringt. Um diesen Effekt gering zu halten sollten Kleinbild-Vollformat-Sensoren idealerweise eine Auflösung von nicht deutlich mehr als 20 Megapixeln haben. Demgegenüber rauscht eine 50-Megapixel-Kamera bei gleicher Sensorgröße zwar stärker als eine 20-Megapixel-Kamera bei Betrachtung auf Einzel-Pixelebene der Rohdaten (Raw-Format). Betrachtet man die zwei Fotos jedoch auf einer gleich großen Ausgabegröße (beispielsweise auf einem DIN-A4-Ausdruck) so ist der Bildeindruck derselbe; mehr Megapixel führen im Ausdruck nicht zwangsweise zu höherem Rauschen. Zudem lässt sich das Bildrauschen automatisiert bereits in der Kamera besser wegrechnen (Rauschfilter), je höher die Auflösung ist, da pro Flächenabschnitt mehr benachbarte Bildpunkte bei starker Abweichung einzelner Werte (Rauschen) zur Berechnung eines Mittelwerts herangezogen werden können. In den Rohdaten nimmt das Rauschen also zu, im Endprodukt (dem fertigen JPEG) jedoch wieder ab. Werden die Rohdaten am Computer bearbeitet, so kommt in aller Regel auch dort dieser Mechanismus (englisch Denoise) innerhalb der Bearbeitungssoftware (Raw-Konverter) zum Tragen.

Die Texturen feiner Details können sichtbar unter einer solchen Rauschunterdrückung leiden. Siehe dazu den quadratischen Ausschnitt im Bild rechts im Bereich der Blätter. Das wirkt dem (möglichen) Detailgewinn der hohen Auflösung entgegen. Dennoch zeigt ein Vergleich zwischen beispielsweise der Sony A7 II (24 Megapixel-Kamera) und A7 R II (42 Megapixel-Kamera) einen beachtlichen Vorteil der hochauflösenden Bildsensoren gerade in dieser Disziplin auf: In einem Testlabor wurden die Rohdaten zunächst auf Einzel-Pixelebene betrachtet. Die 24 Megapixel-Kamera war der 42 Megapixel-Kamera beim Signal-Rauschverhalten deutlich überlegen. Trotzdem liefert das auf gleicher Ausgabegröße verkleinerte Foto der 42 Megapixel-Kamera mehr Details im JPEG-Endprodukt, trotz stärkerer Rauschunterdrückung – Zitat: „Hier können die hochauflösenden Kleinbildsensoren tatsächlich von ihrer höheren Auflösung profitieren trotz kleinerer [rauschempfindlicher] Pixel bei hohen ISO“. Bis ISO 12.800 liefert die A7 R II eine mehr als brauchbare Bildqualität mit nur geringem Detailverlust, bei der A7 II mit 24 Megapixel Bildsensor liegt die Grenze hingegen bei ISO 3.200.

Der ISO-Wert bestimmt mit wie viel Energie der Sensor angesteuert wird. Er nimmt Einfluss auf die Lichtempfindlichkeit des Sensors und kann zwischen ISO 50 oder ISO 100 (geeignet für helles Tageslicht oder für lange Belichtungszeiten) und einigen hundert, tausend, zehntausend, mitunter sogar hunderttausend liegen. Je höher der Wert ist, desto kürzer kann die Belichtungszeit ausfallen, was vor allem nützlich ist, um ohne Stativ bei niedrigem Licht verwacklungsfreie Fotos zu erstellen. Allerdings nimmt damit das Bildrauschen zu.

Mit Stand Februar 2018 lieferte bei einem High-ISO-Auflösungs-Vergleich mit ISO 51.200 die jeweils höher auflösende Kamera ebenfalls die besseren Bilder. Verglichen wurden die Raw-Dateien einer Sony Alpha 7S II (12 Megapixel) mit einer Sony Alpha 9 (24 Megapixel) und Sony Alpha 7R III (42 Megapixel). Die jeweils höher auflösende Kamera zeigt zwar ein aggressiveres Rauschen, enthält aber deutlich mehr Details und das Rauschen ist feinkörniger und damit weniger störend, wobei das Bild insgesamt deutlich schärfer wirkt. Innerhalb dieses Tests war es für das Ergebnis unerheblich, ob für den Vergleich das Bild der hochauflösenden Kameras runter oder das der niedrigauflösenden Kameras hochskaliert wurde.

APS-C-Format, Kompaktkameras und Handys

Die Auswirkung einer hohen Sensorauflösung unterscheidet sich bei der Verwendung kleiner Kompaktkamera- und Handy-Sensoren stark von den Kameras, die mit einem Kleinbild-Vollformat-Sensor ausgestattet sind.

Mit Stand Februar 2015 lösen selbst die relativ großen Sensoren von APS-C-Kameras mit einer guten Linse optisch nur etwa 9 Megapixel auf, auch wenn der Sensor beispielsweise 20 Megapixel oder mehr verspricht und theoretisch eine optische Auflösung von 26 Megapixel möglich wäre (an einem Objektiv mit einer typischen Blende von F2,8). Die 4⁄3-Zoll-Sensoren der Four-Thirds- und Micro-Four-Thirds-Kameras können in der Theorie an einem solchen Objektiv optisch bis 16 Megapixel auflösen, in der Praxis kommen sie im Jahr 2015 lediglich auf zirka 5 Megapixel. Demgegenüber zeigen Labortests mit Stand Februar 2018 das Micro-Four-Thirds-Kameras üblicherweise zwar mit 20 Megapixel-Sensoren ausgestattet sind, die Kameras jedoch kaum mehr Auflösung als bei 16 Megapixeln erzielen. Im Umkehrschluss bedeutet das, dass hier bis hin zu 16 Megapixeln eine Steigerung der Auflösung möglich war.

Andere Kompaktkamera-Sensoren sind in der Regel noch weitaus kleiner. Die kleinsten Vertreter finden sich meist in Handys. Je kleiner eine hochauflösende Sensorfläche ist, desto größer fällt der Effekt des Bildrauschens aus. Dessen Bereinigung nimmt hier einen starken Einfluss auf die Darstellung der Details, was nun nicht mehr nur bei der Betrachtung auf Einzel-Pixelebene auffällt, sondern auch bei der Betrachtung des Gesamtfotos. Hier kann es helfen, per Kameraeinstellung die Foto-Auflösung zu verringern.

Foto-Auflösung verringern um Bildqualität und Performance zu erhöhen

Hochauflösende Fotos werden bei der Verarbeitung (Ausdruck etc.) in der Auflösung stark reduziert, was auf den ersten Blick bereits gegen eine hohe Sensor-Auflösung spricht. Andererseits gilt dabei der Grundsatz: Selbst unter idealen Bedingungen (großer Bildsensor, gute Optik) ist ein heruntergerechnetes (verkleinertes) Foto einer höher auflösenden Kamera detailreicher als das einer Kamera mit genau dieser Auflösung. Das gilt auch bei ungünstigen Lichtverhältnissen. Denn obgleich die Pixel kleiner und damit rauschempfindlicher sind, je höher ein Bildsensor auflöst, kann trotz stärkerer Rauschunterdrückung bei hohen ISO-Werten ein verkleinertes Foto mehr Details enthalten.

Bei der Verkleinerung kommt es zu keinem Detailverlust, solange entweder die Auflösung des Objektivs nicht unterschritten wird. Das ist die untere Verkleinerungsschwelle, die bei Vollformat-Sensoren beispielsweise je nach Objektiv bei 30 Megapixeln liegen kann, was noch immer große Fotos erzeugt und so für Bearbeitungsfreiheit sorgt. Oder es wird die benötigte Größe für die Ausgabe als Auflösungseinstellung gewählt (beispielsweise 8 Megapixel für DIN-A4-Ausdrucke in 300 dpi oder für die Ausgabe auf einem 4k-Monitor etc.). Das ist die obere Verkleinerungsschwelle, die nicht überschritten werden sollte, um Qualitätsverluste bei der Ausgabe zu vermeiden. Sie ist hauptsächlich für Fotografen geeignet, die ihre Fotos nicht nachträglich bearbeiten. Die ideale Kamera-Einstellung ist somit abhängig von der Anforderung des Fotografen und könnte sinnvollerweise zwischen diesen beiden Schwellen liegen.

12 Megapixel bieten beispielsweise Spielraum, um den Horizont zu begradigen mit zusätzlichen Platz für kleinere Zuschneidearbeiten, wodurch die Auflösung weiter abnimmt, ohne im Ergebnis die 8 Megapixel zu unterschreiten. 20 Megapixel erlauben größere Zuschneidearbeiten. Ist das Ergebnis kleiner, beispielsweise 6 Megapixel groß, so lässt sich der DIN-A4-Ausdruck noch mit 255 dpi erstellen, was zu einem leichten Detailverlust führt. In der Praxis fällt der Unterschied kaum auf; Stiftung Warentest schreibt sogar, dass 4 Megapixel als Basis für Fotoabzüge und Ausschnittsvergrößerungen genügen, was laut dpi-Tabelle bis zu einem Ausdruck von 13 × 18 cm zutreffend ist.

Aufgrund des Zusammenspiels von Optik und Sensorik und deren Grenzen in hochauflösenden Kompaktkameras und Handys empfiehlt die Stiftung Warentest, die Foto-Auflösung sogar auf ein Viertel der Sensorauflösung zu reduzieren, um die Bildqualität zu verbessern, wobei sie dabei nicht unter 4 Megapixel im Ausgabeformat gehen. Ein Viertel der Sensorauflösung ist auch deshalb eine gute Wahl, weil abhängig von der Kamera dann vier Bildpunkte bei der Aufnahme zu einem Bildpunkt zusammengezogen werden können, was eine bessere Aufnahmequalität vor allem bei kleinen Kamera-Sensoren zur Folge hat. Teilweise wird das durch Überabtastung (englisch: oversampling) erreicht.

Unabhängig von der Sensorgröße werden durch übermäßig hochauflösende Fotos die Bilddateien unnötig groß, das Dunkelstromverhalten wird negativ beeinflusst und die Datenübertragung, das Kopieren der Fotos sowie die Bildverarbeitung werden verlangsamt. Es kann also sinnvoll sein, die Auflösung der Fotos bereits in der Kamera zu verringern. Das wirkt sich zudem positiv auf die Bildqualität aus, zum einen weil die Verkleinerung in sich bereits das Bildrauschen mindert,> zum anderen weil dieser Eingriff dafür sorgt, dass die Kamera das Bild beim Entrauschen weniger aggressiv bearbeitet. Im Unterschied zur kamerainternen Rauschminderung hat die Verkleinerung eine entsprechend positive Auswirkung auch auf die Rohdaten. Ein solcher Small-Raw-Modus wird beispielsweise bei Canon „mRaw“ und „sRaw“ genannt (mit je unterschiedlichen Verkleinerungsstufen). Demgegenüber fehlt es bei vielen Kameramodellen an einer entsprechenden Einstellung, die es erlaubt neben den Dateien im JPEG-Format auch die Rohformat-Auflösung zu verringern; bei Canon bleiben diese Modi bislang (Stand 2018) den teureren Kameras vorbehalten.

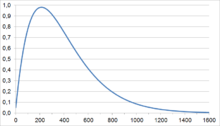

Grenzen der visuellen Wahrnehmung

Das maximale Kontrastempfinden des menschlichen Auges liegt bei einer Ortsfrequenz von etwa fünf Bogenminuten. Das gesunde Auge hat bei guten Lichtverhältnissen ein Auflösungsvermögen von etwa einer Bogenminute, bei der Helligkeitsunterschiede noch erfasst werden können. Bei einem normalen Sehwinkel von zirka 47°Für die Bilddiagonale ergibt sich eine Anzahl von etwa vier Millionen Bildpunkten (zirka 1500 Linienpaare entlang der Diagonalen), die ohne Farbinformation unterschieden werden können. Für ein Bild mit maximaler Kontrastempfindung reichen bei normalem Bildwinkel dementsprechend sogar nur 0,2 Megapixel vollkommen aus (zirka 300 Linienpaare entlang der Diagonalen). Ist der Bildwinkel größer als der normale Sehwinkel, kann das Bild nicht mehr vollständig auf einen Blick erfasst werden, und nur ein Ausschnitt wird betrachtet. Ist der Bildwinkel kleiner als der normale Sehwinkel, reichen sogar noch weniger Bildpunkte aus, ohne dass es zu Einschränkungen bei der wahrgenommenen Auflösung beziehungsweise dem wahrgenommenen Kontrast kommt.

Dabei ist zu beachten, dass es sich bei den meisten Bildsensoren, die in Kameras eingesetzt werden, um Bayer-Sensoren handelt, die in jedem Bildpunkt („Subpixel“) nur eine einzige Primärfarbe registrieren. Die fehlenden Farben werden in diesen Fällen durch Interpolation der benachbarten Bildpunkte ermittelt. Die „effektive Auflösung“ ist somit etwas geringer als die Subpixel-Dichte. Das ist zwar nachteilig, andere wesentliche Einflüsse auf den Schärfeeindruck bleiben jedoch annähernd vollumfänglich erhalten.

Wie oben erläutert, wird Infrarotstrahlung normalerweise herausgefiltert, bevor das Licht auf den Sensor trifft, da dieser durch sein Grundmaterial Silizium bis zu Wellenlängen von etwas über 1 μm (sichtbares Licht weist nur Wellenlängen bis zu ca. 0,7 μm auf) empfindlich ist. Diese Filterung wird aber nicht allzu rigide durchgeführt, so dass immer noch ein deutlicher Anteil solcher „nahen Infrarotstrahlung“ durchkommt. Man kann das leicht überprüfen, indem man eine Fernbedienung für Fernsehgerät oder DVD-Player o.ä. auf die Kamera richtet. Im digitalen Sucher kann man deutlich ein (weißliches) Licht erkennen, während das Auge gar nichts sieht. Es geht dabei aber nur um nahes Infrarot; die Effekte, die bei Infrarotfotografie mit speziellen Infrarotfilmen erzielt werden, wie beispielsweise Verschwinden von störendem Dunst bei Fernaufnahmen, kommen erst bei noch wesentlich höheren Wellenlängen zum Tragen, die mit diesen Sensoren nicht erreichbar sind.

Geschwindigkeit

Die Arbeitsgeschwindigkeit einer Digitalkamera wird vor allem durch vier charakteristische Merkmale bestimmt:

- Aufnahmebereitschaft, die Zeitspanne, die der digitale Fotoapparat nach dem Einschalten benötigt, um eine Fotografie anfertigen zu können.

- Fokussiergeschwindigkeit, die Zeitspanne, die der Autofokus zur Scharfstellung benötigt.

- Auslöseverzögerung, die Zeitspanne, die zwischen Drücken des Auslösers und tatsächlicher Bildaufzeichnung verstreicht.

- Bildfolgezeit, die Zeitspanne nach einer Aufnahme, nach der die Kamera ein Folgebild anfertigen kann. In direktem Zusammenhang damit steht die maximale Bildfrequenz der Digitalkamera.

Trotz einer rasanten technischen Entwicklung sind viele digitale Kompaktkameras signifikant langsamer als ihre Äquivalente im Kleinbildbereich. Vor allem die Bildfolgezeiten brechen oft nach wenigen Aufnahmen massiv ein, während bei motorisierten Kleinbildkameras über den gesamten Film hinweg die gleiche Geschwindigkeit erreicht wird.

Bei hochwertigen digitalen Kameras sind Auslöseverzögerung und Bildfolgezeit dagegen vergleichbar mit ihren analogen Pendants.

Energieversorgung

Manche analoge Fotoapparate können ganz ohne elektrische Energie verwendet werden – Digitalkameras benötigen jedoch stets elektrische Energie. Das ist beim Umstieg auf die digitale Fotografie zu beachten. Neben den auch bei Analog-Fotoapparaten mitunter vorhandenen großen Stromfressern eingebaute Mini-Monitore und Blitz verbrauchen bei Digitalkameras auch Sensor, Elektronik und LC-Display nennenswerte Energiemengen. Jede Digitalkamera benötigt daher eine kontinuierliche Energieversorgung, die in der Regel über einen Akku oder ein Netzteil gewährleistet wird; daneben gibt es auch einige Spezialkonstruktionen, die beispielsweise auf Solarenergie basieren.

Der Energieinhalt des Akkus bestimmt – in Verbindung mit der Leistungsaufnahme der Kameraelektronik und deren Stromsparfunktionen – die maximale Betriebsdauer der Kamera, bis ein Akkuwechsel nötig wird. Proprietäre Akkutypen (meist Lithium-Ionen-Akkus) sind deutlich teurer als Standardakkus (AA oder AAA etc.), aber häufig auch leistungsfähiger, das heißt, sie besitzen einen größeren Energieinhalt bei gleicher Baugröße bzw. Gewicht und weisen daher eine längere Betriebsdauer auf. Ein durchschnittlicher Akku mit einem Energieinhalt von 6 Wh versorgt eine Digitalkamera mit Energie zum Aufnehmen von rund 200 Bildern.

Dateiformat

Damit ein Bild mit einer Auflösung von zehn Megapixeln und drei Farbkanälen pro Pixel nicht dreißig Megabyte (unkomprimierte Dateigröße) auf der Speicherkarte benötigt, wird es meist komprimiert.

Als verlustbehaftetes Format steht meistens nach Exif-Standard JFIF („JPEG“) zur Verfügung, als verlustfreies Format wurde häufiger auch TIFF angeboten. Bei vielen Kameras können die digitalen Bilder auch verlustfrei in einem proprietären Rohdatenformat (englisch raw für „roh“) gespeichert werden.

Da für das Rohdatenformat kein etablierter Standard existiert, sind die Bilddaten unterschiedlicher Kamerahersteller und sogar unterschiedlicher Baureihen eines Herstellers untereinander meist nicht kompatibel und müssen vor der Betrachtung oder Bearbeitung mit einem oftmals vom Kamerahersteller bereitgestellten Programm oder einem sogenannten Plug-in für Bildbearbeitungsprogramme in ein Standard-Bildformat (meist TIFF oder JPEG) konvertiert werden.

Rohdaten werden auch als digitales Negativ bezeichnet. Durch ihre im Allgemeinen verlustlose Speicherung weisen Rohdaten keine Kompressionsartefakte auf. Ein weiterer wichtiger Vorteil ist der potentiell größere Farbumfang. Während JPEG-Bilder mit 8 Bit (= 256 Stufen) je Farbkanal gespeichert werden, liegen Rohdaten in zehn, zwölf (= 4096 Stufen) oder 14 Bit (= 16.384 Stufen) vor. Die Bilder können somit unter Umständen in feinerer Farbabstufung ausgegeben werden.

Videoaufnahme

Fast alle Kameras bieten auch die Möglichkeit, Videosequenzen aufzunehmen. Wegen der notwendigen Bildwiederholrate jedoch stets in niedrigerer Auflösung als die von der Kamera aufnehmbaren Standbilder. Früher lag die Videoauflösung meistens unter denen der damals gängigen Videokameras, mittlerweile wird fast Ausnahmslos HD-Auflösungen bis Full HD (also 1920 × 1080 Pixel) Auflösung erreicht. Einige Consumer-Modelle, wie etwa die GoPro Hero 3, unterstützen bereits sogar 4k-Aufnahmen. Während bei früheren Modellen die Videos meist im Rechenzeit-sparenden, jedoch speicherintensiven Motion-JPEG-Format gespeichert wurden, kommen mittlerweile meist auch hochwirksame Kompressionsformate wie MPEG-4 und H.264 zum Einsatz. Andernfalls können die Videosequenzen nach dem Übertragen auf den Rechner in ein effizienteres Format umgewandelt werden.

Bis zur Veröffentlichung der Nikon D90 2008 entfiel die Möglichkeit der Videoaufzeichnung für Spiegelreflexkameras systembedingt. Neuere Kameras wie die Nikon D3s oder die Canon EOS 550D können auch HD-Videos aufzeichnen.

Lange Zeit konnten die meisten Digitalkameras während der Videoaufnahme zwar zoomen, jedoch nicht (neu) fokussieren. Auch führten sie meist keinen sich während der Aufnahme anpassenden Weißabgleich oder Helligkeitsanpassung durch. Mittlerweile (Stand 2015) gibt es immer mehr Kameras, die Camcordern diesbezüglich nicht mehr nachstehen.

Metadaten

Digitalkameras betten in die Bilddaten sogenannte Metainformationen ein, die im Exif-Standard spezifiziert sind. Diese Exif-Metadaten finden sich im Header der Datei. Viele Bildbearbeitungsprogramme sowie spezielle Werkzeuge können diese Daten auslesen und anzeigen. Sie finden auch bei der Ausbelichtung des digitalen Bildes auf Fotopapier im Fotolabor Anwendung. Zu den via Exif automatisch für jede Aufnahme gespeicherten Parametern gehören beispielsweise Datum bzw. Uhrzeit, Belichtungszeit, Blendenzahl, Belichtungsprogramm, Belichtungsindex (nach ISO), Brennweite, Weißabgleich oder Blitzverwendung.

Einige Kameras unterstützen mittels eingebautem oder zusätzlich angeschlossenem GPS-Modul das Geo-Imaging und können Informationen zum Aufnahmeort speichern, beispielsweise geografische Länge und Breite sowie GPS-Höhe, GPS-Zeit oder GPS-Blickrichtung.

Sprachnotiz

Einzelne Modelle wie die Maginon SZ 24 ermöglichen wahlweise die ausschließliche Aufnahme von Ton durch das Mikrofon für Sprachnotizen.

Begleitdateien

Zum schnellen, effizienten Einlesen von Vorschaubildern in einer Miniaturansicht und der Erhaltung von Metadaten werden zu Film- und Rohaufnahmen bei manchen Herstellern kleine Begleitdateien mit niedrigauflösenden Vorschaubildern gespeichert, beispielsweise mit „THM“-Endung bei Canon. JPEG-Bilder können bereits eigenständig ein kleines Vorschaubild erhalten.

Speichermedien

Gespeichert werden die Bilder in der Kamera auf verschiedenen Speichermedien, gebräuchlich waren vor allem verschiedene Arten Speicherkarten und das Microdrive; ältere Digitalkameras verwendeten daneben auch Floppy Disks, PCMCIA-/PC Cards oder Compact Discs.

Mittlerweile verwendet der Großteil der Digitalkameras (Micro-)SD-Karten (Stand 2015). Ein kleiner interner Speicher fungiert u.A. als Zwischenspeicher während dem Wechsel („Hot-Swap“) einer Speicherkarte.

Zeitweilig gab es auch Digitalkameras mit SDRAM als Speicher. Diese Art der Datensicherung erwies sich allerdings als unpraktisch, da das SDRAM permanent mit Energie versorgt werden mussten. Das führte dazu, dass die Betriebbereitschaftszeit mit eingesetzten Akkus recht kurz war. Wurde die Energieversorgung unterbrochen, waren die gespeicherten Daten verloren. Um diesem Datenverlust vorzubeugen, verfügten einige Modelle über einen Kondensator, der im Falle eines Batteriewechsels das RAM weiter mit Energie versorgte. Erfolgte das allerdings nicht, bevor der Kondensator entladen war, waren die gespeicherten Daten ebenfalls verloren. Kameras dieser Bauweise zeichneten sich vor allem durch günstige Produktionskosten aus.

Geräteschnittstellen

Als Hardwareschnittstelle hat sich im Anwenderbereich der Universal Serial Bus weitestgehend durchgesetzt. Die Kamera stellt die Daten dem PC üblicherweise entweder als „Mass storage device“ oder im PTP-Modus zur Verfügung. Bei einigen (meist älteren) Geräten ist noch herstellerspezifische Software zur Übertragung nötig. Über den PTP-Modus ist bei einigen Kameras auch die rechnergesteuerte Auslösung möglich, in den seltensten Fällen jedoch mit voller Kontrolle über Belichtungszeit, Blendenzahl, Zoom, Fokus und ISO-Zahl.

Über USB lassen sich viele Digitalkameras auch direkt zum Drucken mit Fotodruckern verbinden, wenn beide Geräte den PictBridge-Standard unterstützen. Seit 2006 bieten Kameras zunehmend die Möglichkeit der drahtlosen Datenübertragung wie WLAN oder Bluetooth.

Digitalkameras für Kinder

Digitalkameras, die für Kinder vermarktet werden, zeichnen sich dadurch aus, dass vergleichsweise einfache Technik in relativ robuste und stoßfeste, teils wassergeschützte Gehäuse eingebaut wird. Oft sind sie auch größer und so gestaltet, dass sie beidhändig gehalten werden können, um der noch unausgebildeten Feinmotorik von Kindern entgegenzukommen. Häufig haben sie auch zwei Suchfenster, damit die Kinder nicht ein Auge zukneifen müssen. Die fotografischen Möglichkeiten solcher Kameras sind in der Regel sehr eingeschränkt, da sie meist nur eine geringe Bildauflösung aufweisen, keinen optischen Zoom und meist auch keine Entfernungs-Einstellmöglichkeit haben.

Digitalkameras für Tiere

Neugierige Haustierbesitzer entwickelten Digitalkameras, die jeden Schritt ihres Vierbeiners dokumentieren. Die Kameras haben ein besonders leichtes Gewicht, damit sie das Tier nicht stören. Sie werden am Halsband befestigt und man sieht dann alles aus der Perspektive des Haustieres. Die meisten dieser Kameras verfügen sowohl über eine Foto- als auch über eine Videofunktion, wobei die Qualität und die genauen Funktionen je nach Hersteller variieren.

Verbreitung

| Jahr | Ausstattungs- | |

|---|---|---|

| grad | bestand | |

| 2004 | 19,4 | 21,3 |

| 2005 | 31,9 | 36,1 |

| 2006 | 41,8 | 48,9 |

| 2007 | 48,7 | 59,4 |

| 2008 | 58,3 | 73,3 |

| 2009 | 64,1 | 85,1 |

| 2010 | 67,7 | 91,8 |

| 2011 | 71,7 | 100,6 |

| 2012 | 72,8 | 103,2 |

| 2014 | 75,6 | 109,0 |

| 2015 | 75,1 | 107,2 |

| 2016 | 73,6 | 105,1 |

In Deutschland ist in 73,6 % der Haushalte eine Digitalkamera vorhanden (Stand 2016). Diese Haushalte besitzen im Durchschnitt mehr als 2 Digitalkameras.

Verkaufsprognosen

Im September 2015 veröffentlichte der Digitalverband Bitkom Prognosen für den deutschen Markt, nach denen Digitalkameras im Gesamtjahr 2015 voraussichtlich Umsätze von insgesamt 1,09 Milliarden Euro erzielen. Die Absatzzahl wird auf rund 3,38 Millionen Geräte geschätzt. Wer eine Digitalkamera erwirbt, zahlt laut Bitkom dafür mittlerweile mehr als vor wenigen Jahren: Heute liegt der Durchschnittspreis für eine Digitalkamera bei 323 Euro. 2012 waren es unter 240 Euro.

Literatur

- Josef Scheibel, Robert Scheibel: Digitalfotografie verstehen und anwenden – Basiswissen. vfv Verlag, 2010, ISBN 978-3-88955-192-4.

- Normenausschuss Veranstaltungstechnik, Bild und Film: DIN SPEC 15707 – Leitfaden für das zuverlässige Testen von digitalen Kameras

- Stiftung Warentest (Hrsg.): test Spezial. Kameras. Berlin 2017, ISSN 1438-8642. (Sonderheft von Juni 2017 mit Tests von 64 Kameras und 18 Action-Cams)

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 20.12. 2023