Kraftmessung

Durch Kraftmessung wird die zwischen zwei Körpern wirkende Kraft bestimmt. Die Geräte oder technischen Einrichtungen dazu heißen, falls es sich um Gewichtskräfte handelt, Waagen oder allgemeiner Kraftmesser, Kraftaufnehmer oder Kraftsensor. Aus dem 19. Jahrhundert stammt die gelegentlich noch verwendete Bezeichnung Dynamometer (von griech.: dynamis – Kraft), welche heute im englischen Sprachraum üblich ist.

Dieser Artikel bietet eine Übersicht der Wirkprinzipien der Messung von Kräften zwischen zwei Körpern. Einzelne Sensorarten sind verlinkt. Für Grundlagen der Sensorik siehe Messgerät.

Die Kraft, die von einem Kraftfeld auf einen Körper ausgeübt wird, kann mittels einer Weg-Zeit-Messung durch die verursachte Beschleunigung bestimmt werden.

Anordnungen

Die Kraft ist eine vektorielle Größe, die in alle drei Richtungen des Raumes wirken kann. Deshalb unterscheidet man:

- Einkomponenten-Kraftmessung

- Die meisten Kraftsensoren messen die Kraft in nur einer Richtung. Die Kraftflussrichtung und Messrichtung des Sensors müssen übereinstimmen, sodass Zug oder Druck gemessen wird.

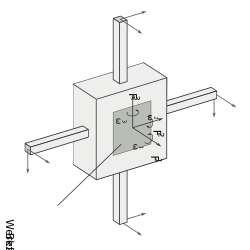

- Mehrkomponenten-Kraftmessung

- Die Kraft wird in zwei oder drei Raumrichtungen gemessen.

Abhängig vom Einbau unterscheidet man:

- Direkte Kraftmessung

- Der Sensor verbindet zwei Bauteile und übernimmt den gesamten Kraftfluss. Er muss daher den Anforderungen an die Festigkeit und Steifigkeit der Verbindung genügen. Der Messbereich des Sensors muss größer sein als die zu messende Kraft.

- Indirekte Kraftmessung

- Der Sensor wird in ein Bauteil integriert und erfasst nur einen Teil der zu messenden Kraft (Kraftnebenschlussmessung). Der Vorteil sind geringere Anforderungen an den Sensor bezüglich der Festigkeit. Nachteilig ist, dass eine Kalibrierung im eingebauten Zustand notwendig ist.

- Drehmomentmessung

- Bei bekanntem Hebelarm lässt sich ein Drehmoment als Kraft erfassen.

- Beschleunigung

- Falls einer der beiden Körper eine in das Messgerät integrierte Testmasse ist, spricht man von einem Beschleunigungssensor.

Elastische Verformung mit Wegmessung

Der Sensor ist dazu mit sechs oder mehr Dehnungsmessstreifen ausgestattet, die Verformungen im Mikrometerbereich erfassen. Diese Verformungen werden über eine Kalibrationsmatrix in jeweils drei Kraft- und Drehmoment-Komponenten umgerechnet.

Die meisten Sensoren nutzen die elastische Verformung von Metall und wandeln die Kraft linear in einen Weg um. Das hookesche Gesetz beschreibt den Zusammenhang; vereinfacht gilt:

- (

Federkraft,

Federkonstante,

Wegdifferenz nach Krafteinwirkung)

Im Ruhezustand (statische Kraftmessung) ist die Federkraft gleich der zu messenden Kraft. Die Wegdifferenz wird mit den Methoden der Entfernungsmessung für sehr kleine Wege ermittelt und als Kraft angezeigt. Dazu gehören:

- Federkraftmesser häufig im Schulunterricht eingesetzt, Ringkraftmesser, Drehwaage, Gravimeter

- induktiver Sensor: Wegmessung mit Tauchanker

- kapazitiver Sensor: Durch die Verformung ändert sich der Abstand zweier Kondensatorplatten. Die Kapazität ändert sich nicht linear zur Kraft. Diese Sensoren sind für Temperaturen bis 700 °C und besonders für Langzeitmessungen über mehrere Jahre geeignet.

- optische Abtastung im Rasterkraftmikroskop

- interferenzoptische Kraftsensoren: Ein Laserinterferometer misst den Abstand zum Verformungskörper. An der Messstelle ist keine Elektronik nötig, kein Kleber erforderlich, optische Quantisierung ohne A/D-Wandler. Die TU Ilmenau hat im Jahre 1984 solche Sensoren entwickelt.

- Wellenleiterkraftmikroskopie: Sie ist eine Methode zur Messung mechanischer Kräfte in biologischen Systemen auf einer kleinen Fläche. Dabei werden in einem planen elastischen Schichtsystem Wellenleiter-Resonanzmoden angeregt. Wird das System an der Oberfläche etwa durch Zell-Adhäsionskräfte lokal deformiert, kann nun mithilfe der Resonanzverschiebung der Moden die Größe der wirkenden Kräfte bestimmt werden. Auflösung bis 20 nN.[1]

Veraltete Verfahren sind:

- Spiegel-Feindehnungsmessgerät nach Martens: Der Verformungskörper bewegt über Hebel einen Spiegel. Ein Lichtzeiger zeigt den Messwert an.

- Messen der Wegdifferenz mit einem Feinmessmikroskop an einem Strichmaßstab.

- Proving Ring: Ein Ring wandelt die Kraft in eine Längenänderung. Im Innern des Ringes ist eine Blattfeder angebracht, die manuell zum Schwingen gebracht wird. Mit einer Messschraube wird sie einmal ohne und einmal mit Krafteinwirkung wieder gedämpft. Die Kraft wird an der Messschraube als Differenz der beiden Einstellungen abgelesen.

Elastische Verformung mit Widerstandsmessung

- Dehnungsmessstreifen (DMS) vergrößern ihren elektrischen Widerstand bei Dehnung. Sie werden auf Verformungskörper

oder direkt auf das Messobjekt aufgeklebt und elektrisch ausgewertet. Frequenzen bis 8 MHz sind möglich. DMS benötigen eine Temperaturkompensation, das Langzeitverhalten ist nicht so gut wegen des

Kriechens. Es wird unterschieden in:

- Metall-Dehnungsmessstreifen: Die Längendehnung und Querkontraktion erhöht den elektrischen Widerstand.

- Halbleiter-Dehnungsmessstreifen: Der spezifische elektrische Widerstand erhöht sich bei Dehnung infolge innerer Kräfte (Piezoresistiver Effekt). Dieser Effekt bringt eine wesentlich größere Empfindlichkeit gegenüber metallischen DMS.

- Dünnfilmsensoren (DFS) basieren auf demselben Funktionsprinzip wie DMS, indem sich der elektrische Widerstand bei Dehnung oder Stauchung verändert. Nun werden aber keine DMS auf den Verformungskörper aufgeklebt, sondern die dehnungsempfindlichen Widerstände direkt auf dem Sensorkörper abgeschieden und atomar verbunden. Die DFS werden dann direkt im Kraftfluss positioniert. Wegen der doppelten Auslegung der Wheatstoneschen Messbrücke ist die Redundanz aber gleich inbegriffen und das Langzeitverhalten ist deutlich besser, weil die viskoelastischen Prozesse der Klebeschicht wegfallen. Auch das Temperaturverhalten ist sehr gut.

- Force Sensing Resistor (FSR) verringern ihren elektrischen Widerstand bei Krafteinwirkung. Sie bestehen aus zwei isoliert verklebten Folien, eine ist mit Widerstandsmaterial, die andere mit Kontaktbahnen beschichtet. Sie werden z. B. in Touchpads eingesetzt.

Veraltetes Verfahren:

- Tasimeter: Widerstandsänderung von Kohle durch Druck.

Magnetoelastischer Effekt

Durch den Einfluss der Kraft wird die magnetische Permeabilität µ verändert (inverse Magnetostriktion). Damit ändert sich der von der primären Spule auf die sekundäre Spule übertragene magnetische Fluss.

Die Vorteile dieses Wirkprinzips sind hohe Robustheit gegenüber Überlastungen und hohe Empfindlichkeit.Die Firma Asea Brown Boveri vermarktet unter dem Namen Pressductor® dieses seit 1954 patentierte Messprinzip.[2]

Piezoelektrizität

Hauptartikel: Piezoelektrizität

In einem Piezokeramik-Element entsteht durch Krafteinwirkung eine Ladungsverteilung Q, die proportional zur Kraft ist.

Piezoelektrische Kraftaufnehmer können sehr steif ausgelegt werden und auch hochdynamische (bis über 100 kHz) Kräfte messen. Durch das Abfließen der Ladung werden bei statischer und quasistatischer Last keine guten Ergebnisse erzielt. Durch Übereinanderschichten von 3 Scheiben mit unterschiedlicher Messrichtung sind auch Mehrkomponenten-Kraftaufnehmer möglich.

Elektromagnetische Kompensation

Sie arbeiten wie ein elektrodynamischer Lautsprecher. In einem Magnetfeld befindet sich eine bewegliche Spule. Der Strom durch die Spule ist proportional zur Kraft auf die Spule wenn die Auslenkung kompensiert wird. Eine Lageregelung mit Abstandssensor hält die Spule an einer festen Position. Aus der allgemeinen Formel der Lorentzkraft ergibt sich:

- (

magnetische Flussdichte,

Strom,

wirksame Leiterlänge)

Solche Kraftsensoren können nur sehr kleine Kräfte (max. 20…30 N) messen und werden daher u. a. in Präzisionswaagen eingesetzt.

Schwingsaitenprinzip

Die Periodendauer einer gespannten Saite oder eines Riemens ist von der Spannkraft abhängig.

- (

statische Spannkraft (Trumkraft),

bezogene Riemenmasse in kg/m,

freie Trumlänge,

Eigenfrequenz)

- allgemein Schwingsaitenaufnehmer

- Die Riemenspannung von Treibriemen kann durch optische Frequenzmessung der Schwingung eingestellt werden.[3]

Literatur

- Wolfgang Weiler: Handbuch der physikalisch-technischen Kraftmessung. Vieweg Verlag, 1993, ISBN 3-528-08945-8

- Moritz Rühlmann: Allgemeine Maschinenlehre, Schwetschke Verlag, 1862 (

Google Books)

Google Books)

Quellen

- ↑ Giebel, Karl-Friedrich:

Wellenleitermikroskopie: eine neue Methode zur Kraftmessung in biologischen Systemen.

Doktorarbeit Universitätsbibliothek Konstanz, 17. Juli 2003

Wellenleitermikroskopie: eine neue Methode zur Kraftmessung in biologischen Systemen.

Doktorarbeit Universitätsbibliothek Konstanz, 17. Juli 2003

- ↑

Pressductor®

Festschrift 50 Jahre Pressductor® von Asea Brown Boveri

Pressductor®

Festschrift 50 Jahre Pressductor® von Asea Brown Boveri

- ↑

Riemenspannkraft messen Continental.com

Riemenspannkraft messen Continental.com

© biancahoegel.de

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 18.07. 2025