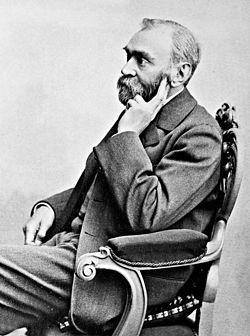

Alfred Bernhard Nobel

schwedischer Chemiker und Erfindergeboren: 21. Oktober 1833 in Stockholmgestorben: 10. Dezember 1896 in Sanremo, Italien |

|

Alfred Nobel war der dritte Sohn des schwedischen Ingenieurs und Industriellen Immanuel Nobel.

In den Jahren 1841 und 1842 besuchte Alfred Nobel eine Schule in Stockholm. 1842 kam er nach Sankt Petersburg, wo sein Vater mit Hilfe der norwegischen Regierung einige Hüttenwerke gegründet hatte und die russische Armee belieferte.

Dank des Wohlstands des Vaters genoss Alfred eine erstklassige Ausbildung durch Privatlehrer. Bereits im Alter von 17 Jahren beherrschte er fünf Sprachen (Schwedisch, Russisch, Deutsch, Englisch und Französisch).

Neben seinen Chemie- und Physikstudien interessierte er sich besonders für englische Literatur. Das missfiel seinem Vater, der ihn für introvertiert hielt, weshalb er ihn ins Ausland schickte. Nobel besuchte in rascher Folge

Schweden, Deutschland, Frankreich und die Vereinigten Staaten. In Paris lernte er dabei 1850 Ascanio Sobrero kennen, der drei Jahre zuvor das Nitroglycerin

entdeckt hatte, es jedoch aufgrund seiner Gefährlichkeit für nicht praxistauglich hielt.

Nobel zeigte sich an der Erfindung des Nitroglycerins sehr interessiert und richtete seit 1859 seine Bemühungen darauf, es als Sprengstoff in die Technik einzuführen. Zwischen 1860 und 1864 experimentierte er unter

anderem im Ruhrgebiet im heutigen Dortmunder Stadtteil Dorstfeld auf der dortigen Zeche Dorstfeld mit Sprengstoffen im Bergbau. Um Nitroglycerin mit größerer Sicherheit sprengen zu können, entwickelte er 1863 die

Initialzündung.

Bei Nobels Experimenten mit Nitroglycerin kam es zu mehreren Unfällen; bei einer Explosion 1864, bei der sein Laboratorium zerstört wurde, kamen sein Bruder Emil und vier weitere Personen ums Leben. Nach diesem

Unglück verboten die schwedischen Behörden ihm weitere Experimente mit Nitroglycerin in der Nähe von bewohnten Gebieten.

Um die Gefährlichkeit des Nitroglycerins bei gleich bleibender Sprengkraft zu verringern, experimentierte Nobel erfolglos mit verschiedenen Zusatzstoffen. Der Legende nach half schließlich der Zufall: 1866 kam es bei einem der zahlreichen Transporte von Nitroglycerin zu einem Zwischenfall, bei dem eines der Transportgefäße undicht wurde und reines Nitroglycerin auf die mit Kieselgur ausgepolsterte Ladefläche des Transportwagens tropfte. Die entstandene breiige Masse erregte die Aufmerksamkeit der Arbeiter, so dass sie diesen Vorfall später an Nobel meldeten. Diesem gelang hierdurch endlich die ersehnte Herstellung eines handhabungssichereren Detonationssprengstoffes. Nobel selbst bestritt immer, es habe sich um eine Zufallsentdeckung gehandelt. Er ließ sich das im Mischungsverhältnis von 3:1 optimierte Verfahren 1867 patentieren und nannte sein Produkt Dynamit.

Da der Bedarf an einem sichereren und trotzdem wirkungsvollen Sprengstoff zu dieser Zeit auch infolge der Blütezeit des Diamantenfiebers groß war, konnte Nobel durch seine Erfindung schnell ein Vermögen aufbauen. Seine Firmen lieferten Nitroglycerin-Produkte nach Europa, Amerika und Australien. Nobel selbst reiste ständig, um seine Produkte zu verkaufen. Er besaß über 90 Dynamit-Fabriken in aller Welt.

Nobels Einstellung zum Krieg

Schon Nobels Vater war als Rüstungsunternehmer zu Wohlstand gekommen, unter anderem durch die Produktion von Seeminen, die das Russische Reich im Krimkrieg einsetzte. Alfred Nobels wichtigste Erfindungen, Dynamit und Sprenggelatine, waren entgegen weit verbreiteter Ansicht nicht zur Kriegsführung geeignet. Das rauchschwache Pulver Ballistit war allerdings eine Ausnahme. Es revolutionierte die gesamte Schusstechnik, von der Pistole bis zur Kanone.

Über Krieg und Frieden diskutierte er intensiv mit Bertha von Suttner. 1876 hatte sie auf eine Stellenanzeige in der Wiener Zeitung Neue Freie Presse geantwortet und die Stelle einer Privatsekretärin bei Nobel angenommen, sie jedoch bereits eine Woche später wieder aufgegeben. Nach einem jahrelangen Exil im heutigen Georgien wurde sie eine bedeutende Friedensaktivistin und tauschte sich mit Nobel in einem umfangreichen Briefwechsel aus. Nobel war ihrem Anliegen von vornherein gewogen und bewunderte ihr Engagement, hielt es aber für aussichtsreicher, auf Regierungen einzuwirken, statt wie die Friedensbewegung vor allem die öffentliche Meinung zu mobilisieren. Der freundschaftliche Briefwechsel beeindruckte Nobel und regte ihn zur Stiftung des Friedensnobelpreises an, mit dem 1905 auch Bertha von Suttner ausgezeichnet wurde.

1894 kaufte Nobel sogar den schwedischen Rüstungsbetrieb Bofors – obwohl er den Krieg eigentlich verabscheute. Er verband mit der Rüstungsproduktion die Hoffnung, dass die Armeen eines Tages vom Krieg Abstand nehmen würden, sobald die abschreckende Wirkung ihrer Waffenarsenale groß genug geworden sei.

Stiftung des Nobelpreises

Da Nobel kinderlos blieb, veranlasste er, dass mit seinem Vermögen von etwa 31,2 Millionen Kronen eine Stiftung gegründet werden sollte. Ein Jahr vor seinem Tod setzte er in Anwesenheit einiger Freunde, aber ohne Anwalt, am 27. November 1895 sein Testament auf. Den größten Teil seines Vermögens, ungefähr 94 % des Gesamtvermögens, führte er der Stiftung zu.

Alfred Nobel starb am 10. Dezember 1896 in San Remo, Italien. Bei der Testamentseröffnung stellte man überraschend fest, dass sein Vermögen für Preise in Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und Friedensforschung verwendet werden sollte. Die Testamentsvollstrecker waren zwei junge Ingenieure, Ragnar Sohlman und Rudolf Lilljequist. Sie gründeten die Nobel-Stiftung , eine Organisation, die sich um das von Nobel hinterlassene Vermögen kümmern und die Arbeit der Preisverleihungsinstitutionen koordinieren sollte. Dies verlief nicht reibungslos, da das Testament von Verwandten angefochten und von Behörden verschiedener Länder infrage gestellt wurde.

Nobel bestimmte, dass die Zinsen aus dem Fonds jährlich als Preis an diejenigen ausgeteilt werden sollten, „die im vergangenen Jahr der Menschheit den größten Nutzen erbracht haben“, und zwar zu gleichen Teilen an Preisträger auf fünf Gebieten: Physik, Chemie, Physiologie oder Medizin, Literatur und Frieden („ein Teil an denjenigen, der am meisten oder am besten auf die Verbrüderung der Völker und die Abschaffung oder Verminderung stehender Heere sowie das Abhalten oder die Förderung von Friedenskongressen hingewirkt hat“). Nobel betonte, dass die Nationalität keine Rolle spielen dürfe, vielmehr solle der Würdigste den Preis erhalten.

Nobel legte hier auch fest, wer für die Vergabe der Preise zuständig sein sollte: Die Königlich Schwedische Akademie der Wissenschaften (Nobel war seit 1884 deren Mitglied) vergibt die Auszeichnungen für Physik und Chemie, das Karolinska-Institut den Nobelpreis für Physiologie oder Medizin und die Schwedische Akademie den Nobelpreis für Literatur. Während es sich bei diesen Institutionen um wissenschaftliche handelt, ist für die Vergabe des Friedensnobelpreises das norwegische Nobelpreiskomitee zuständig, eine vom norwegischen Parlament bestimmte Kommission.

Die Gründung der Nobel-Stiftung erfolgte 1900. Im Jahr darauf, an Nobels fünftem Todestag, wurden die Nobelpreise erstmals verliehen.

Weblinks

-

Alfred Nobel – His Life and Work auf nobelprize.org (englisch)

Alfred Nobel – His Life and Work auf nobelprize.org (englisch) -

Das Testament mit den Bestimmungen zum Nobelpreis auf nobelprize.org (englisch)

Das Testament mit den Bestimmungen zum Nobelpreis auf nobelprize.org (englisch)

Seite zurück

© biancahoegel.de;

Datum der letzten Änderung: Jena, den: 01.06. 2025